图形背景原则

图形-背景原则指的是,我们在观察事物的时候,总是会对混乱的事物进行分离。对混乱的事物进行分离的目的,是为了更方便地对外物进行知觉。比如,我们看见海面上的船,就自然地会把大海、船进行分离。再结合“小的事物更具显著性”原则,船更容易成为图形,而大海更容易成为背景。

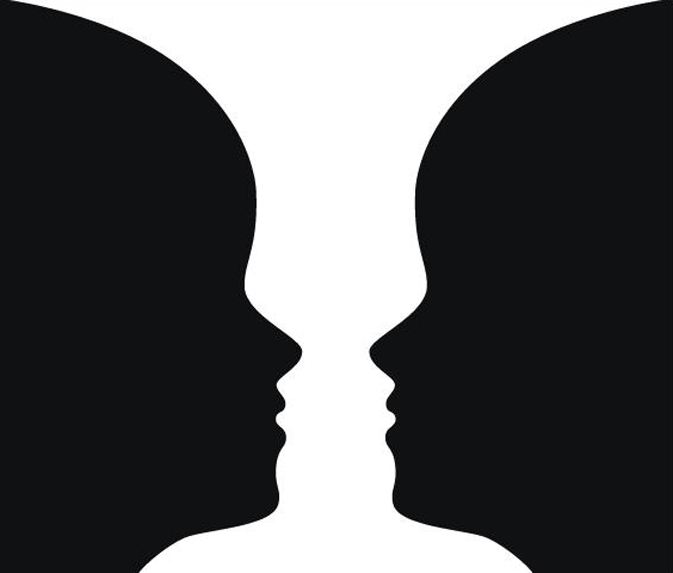

又例如:

这是著名的“人脸花瓶幻觉”图。如果以黑色为背景,白色为图形,则是一个花瓶;如果以黑色为图形,白色为背景,则是两个人的侧脸。它也反映了图形和背景对一幅图的影响。

立足于这些经验,认知语言学家就想,既然图形-背景原则对知觉的影响那么大,那么它对语言是否存在影响呢?从目前的研究和学者的观点来看,大家还是承认这种影响的。比如构式语法,就起源于这种思想。

举个简单的例子。

我们会说

The bike is near the house.

但很少说

the house is near the bike.

在这个句子中,我们用near分离了自行车和房子。这就被称为图形背景分离。其次,因为house是更大的、静止的事物,更容易作为参考,而bike更小,我们就把bike当做图形,而把house当做背景。

GMAT考试通常用主从句来考查考生对于图形背景理论的理解。顾名思义,语言使用者肯定要将主句作为“图形”来凸显,用从句来交代“背景”情况。依上述描述可知,图形更小,背景更大。那么,两个句子怎样比较大小呢?其实很简单,由于句子讲的一般都是一个事件,而事件最重要的是时间属性,所以,在时间轴上持续时间长的事件必然是更大的事件,即,背景事件;在时间轴上持续时间短的事件必然是更小的事件,即,图形事件。

因此,从句(或者分词短语等非谓语动词引导的短语)需要在时间上延续的更长,主句需要在时间上延续的更短。例如:

(1) Studying Chinese, people felt hard.

(2) **Feeling hard, people studied Chinese.

句(1)是正确的,这是因为,我们肯定是在学习中文的过程中感觉到困难的,所以“学习中文”这件事显然延续的时间更长,应作为背景(从句);“感觉困难”延续的时间相对更短,应作为图形(主句)。句(2)是错误的。

挺厉害的,很少有敢于用这种方法讲语法最恶心的部分之一——状语爆炸!

这个解释很清楚,有种豁然开朗的感觉。

牛逼啊这个 谢谢helr!

涨姿势啦!

感觉瞬间懂了!老师666

厉害了!

厉害了!忽然觉得自己懂了

老师太厉害了

谢谢谢谢谢谢!一直这个问题都搞不懂~明白了~~~~~~~

厉害了!!

毕老师,我想问一下og17 sc 733题的正确选项B:

Discovered in 1884, the asteroid Ida, named for a mythological nymph who cared for the infant Jupiter, is in the middle of the belt of asteroids that orbit the Sun between Mars and Jupiter.

这个题discovered和named在时间上是延续很短的,但is in the middle of the belt of asteroids这件事肯定在时间上延续很长,那为什么反而是这个延续长的作主句呢

请收下我的膝盖_(:з」∠)_

Felt Nubi, I gave my Xigai

老师好厉害!

看了这个之后我真的服了Helr老师。。。

Studying Gmat, I feel happy.

作者:毕出 更新时间:2017-03-15 00:43 HELR老师佩服的榜样啊

GMATLA-SC-76题过来,再次膜拜helr

半夜看到这种知识点,想对知识表白...我爱学习

666